From:生意敘事研究院 吳曉燁&何苗原創

潮玩即潮流玩具,是一種融入藝術、設計、潮流、繪畫、雕塑、動漫等多元素理念的玩具[1]。在當代文化景觀中,潮玩從小眾愛好迅速發展為全球性的文化潮流,深刻影響著青年一代的生活方式、消費行為與文化認同。從Kaws極具辨識度的卡通形象風靡街頭,到Labubu以獨特“醜萌”魅力征服全球消費者,潮玩不再僅僅是簡單的玩具,而成為了一種多元符號。由中國社科院財經戰略研究院和中國動畫學會發佈的《中國潮玩與動漫產業發展報告(2024)》顯示,中國潮玩產業總價值預計到2026年將攀升至1101億元,年均增長超過20%。隨著媒介技術的飛速發展,從傳統媒體到社交媒體,再到如今線上線下融合的全媒介生態。正如麥克盧漢所說,真正對人與社會產生實質性影響的是媒介,而不是媒介傳播的內容或訊息,因為媒介本身即是訊息[2]。潮玩的傳播與推廣模式已經發生了翻天覆地的變化。這種變化不僅重塑了潮玩產業的發展格局,更在深層次上推動了青年文化的代際變遷與跨文化傳播。青年作為潮玩消費的主力軍,他們通過潮玩表達自我、尋求認同、構建社交關係,潮玩成為了青年文化的生動表達。因此,從媒介視角探究潮玩與青年文化變遷的內在聯繫,不僅有助於理解當代青年的精神世界與文化訴求,也為剖析文化產業發展與社會文化變遷提供了新的視角與思路。

如果你也想入手超萌Labubu,來抽抽一番賞平臺,把它們帶回家!

一、符號的誕生:潮玩發展史及其文化基因

(一)從藝術品到收藏品:早期潮玩的精英化傳播

潮玩的起源可追溯至1980年代末和1990年代初,特別是在日本和美國的街頭文化興起後。1980年代末,日本出現了“Kaws”“Bearbrick”等概念的早期雛形,結合了玩具和街頭藝術元素。1995年左右,美國藝術家Kaws開始用塗鴉轉向設計師玩具,成為新時代潮玩的象徵人物。當時的潮玩並不是面向大眾的消費品,而是藝術家個人表達的延伸,其文化屬性遠高於商業屬性,潮玩的傳播呈現出典型的精英化特徵。例如,美國街頭藝術家KAWS標誌性的“XX”眼Companion形象最初源於對街頭看板的塗鴉改造,具有強烈的亞文化與反叛色彩。其作品通過畫廊、藝術雜誌和高端潮流店鋪等傳統管道進行傳播,受眾主要是藝術愛好者和資深收藏家。同樣,誕生於2001年的日本潮玩Bearbrick,通過與香奈兒、村上隆等頂級品牌和藝術家聯名,將自身塑造為一種兼具設計感與稀缺性的藝術收藏品。這一時期的潮玩,其價值由權威的藝術體系和精英化的媒體所定義,文化壁壘較高,是特定圈層內的身份符號,主要被追求個性化和獨特審美的年輕群體以及設計師、藝術家等小眾圈層所喜愛和追捧。

(二)從收藏品到大眾商品:盲盒經濟的崛起

潮玩走向大眾視野的轉捩點,與“盲盒”這一創新商業模式的興起密不可分。20世紀80年代初期,“福袋”概念延續到日本玩具市場中,逐漸形成“扭蛋”“盲盒”等遊戲化行銷手段[3]。2016年,中國公司泡泡瑪特(Pop Mart)通過簽約Molly等設計師IP並引入盲盒玩法,加速了潮玩產業的規模化擴張,成功將潮玩從小眾收藏品轉變為大眾快消品。西美爾在《時尚的哲學》中指出,時尚的確立是建立於“二重性”基礎之上的,而人總是一種“二重性”的動物,既需要普遍性,又需要特殊性,“普遍性為我們的精神帶來安寧,而特殊性帶來動感”[4]。盲盒機制巧妙地利用了這一“二重性”,盲盒的銷售管道多元,購買盲盒變得大眾化,同時盲盒中的潮玩又賦有未知與特殊性,帶來了類似博彩的刺激感,集齊全套或抽中“隱藏款”的渴望,極大地驅動了用戶的複購行為。在這種模式下,潮玩的商品屬性被空前放大,藝術價值在一定程度上讓位於帶來的即時滿足感和社交娛樂價值。消費者在物品積累中獲得的心理期待和滿足感的上升,形成成就感與完成感的自我驅動[6]。

截至2024年底,泡泡瑪特共推出18種潮玩產品線,包括THE MONSTERS、MOLLY、SKULLPANDA、CRYBABY等14個IP,以及DIMOO WORLD、HIRONO等4個衍生IP,形成“超級IP+長尾矩陣”的生態格局[14]。2024年泡泡瑪特全年營收達130.4億元人民幣,同比增長185.9%。其中,港澳臺及海外市場貢獻了50.7億元收入,占比攀升至38.8%,成為第二增長引擎;國內收入79.7億元,同比增長52.3%。2024年毛利率達66.8%,相比2023年的61.3%提升了5.5個百分點,創下歷史新高[14][15]。Z世代(1995-2010年出生)是潮玩消費的核心群體,貢獻超40%的市場份額。其消費動機呈現“悅己型”特徵,約72%的消費者購買潮玩為取悅自我,收藏與投資需求次之[16]。Z世代貢獻75%成交額,年均消費超3000元,“收集癖”“隱藏款執念”驅動高頻複購,形成獨特的“開箱文化”社群[17]。同時,女性消費者占比提升,推動“潮玩+美妝”“潮玩+配飾”等跨界創新。銀髮群體、下沉市場潛力釋放,推動消費群體從核心玩家向大眾消費者擴展。潮玩從收藏展示向生活美學延伸,潮玩成為家居裝飾、車載擺件等場景元素。企業定制禮品市場興起,IP聯名提升品牌年輕化形象。這種場景拓展推動行業從玩具市場向文化消費市場升級[18]。

(三)從商品到文化現象:Labubu的全球爆火

泡泡瑪特出品的“頂流”Molly一經推出大獲成功,其成功一定程度上標誌著潮玩商業模式的成熟,而Labubu家族的全球爆火則標誌著潮玩已徹底演變為承載複雜情感與身份認同的青年文化符號。不同於Hello Kitty式的日式可愛形象,也不同於迪士尼的美式可愛IP,作為一款潮玩,Labubu家族的形象具有很高的辨識度和獨特性,模樣介於精靈與怪獸之間,既叛逆又渴望擁抱的“不完美可愛”美學,精准地契合了新時代青年對美的追求——在趨同中走向趨異,力求展現出個性之美,注重自己的個性化體驗。調查顯示,青年願意接受能夠提升自己個性化體驗的商品溢價,“彰顯個性”排在“00後”願意為之花更多錢的商品特質第5位。此外,對於美與不美的審美評判,青年也表現出了個性化,推崇“我不要你覺得,我要我覺得”[19]。現代生活的孤獨感讓青年人既渴望又害怕與外界聯繫,想要陪伴但又不想為此投入情緒價值,Labubu成為了情感的替代品,滿足了青年人的情感需求。同時,作為大眾文化金字塔的明星和名人,與潮玩形成的疊加效應。Lisa、貝克漢姆、蕾哈娜、劉亦菲、鹿晗、迪麗熱巴......國內外的眾多明星都表達了對Labubu的喜愛,在社交媒體上曬出Labubu,把Labubu作為包掛等。時尚行業的弄潮兒,力推大眾效仿作為流行文化頂端的明星的一舉一動。擁有Labubu不僅可以向時尚靠近,滿足自己的情緒價值,還可以傳達出自身的情緒訴求與態度,進而獲得身份認同。Labubu的成功,是獨特的設計語言、成熟的盲盒商業模式以及時代情緒三者之間產生的完美反應,標誌著潮玩已經進入一個以“情緒價值”為核心驅動力的全新階段。

二、悄然的革命:媒介形態變遷與潮玩路徑重塑

(一)單向傳播:傳統媒介時代的“中心-邊緣”模式

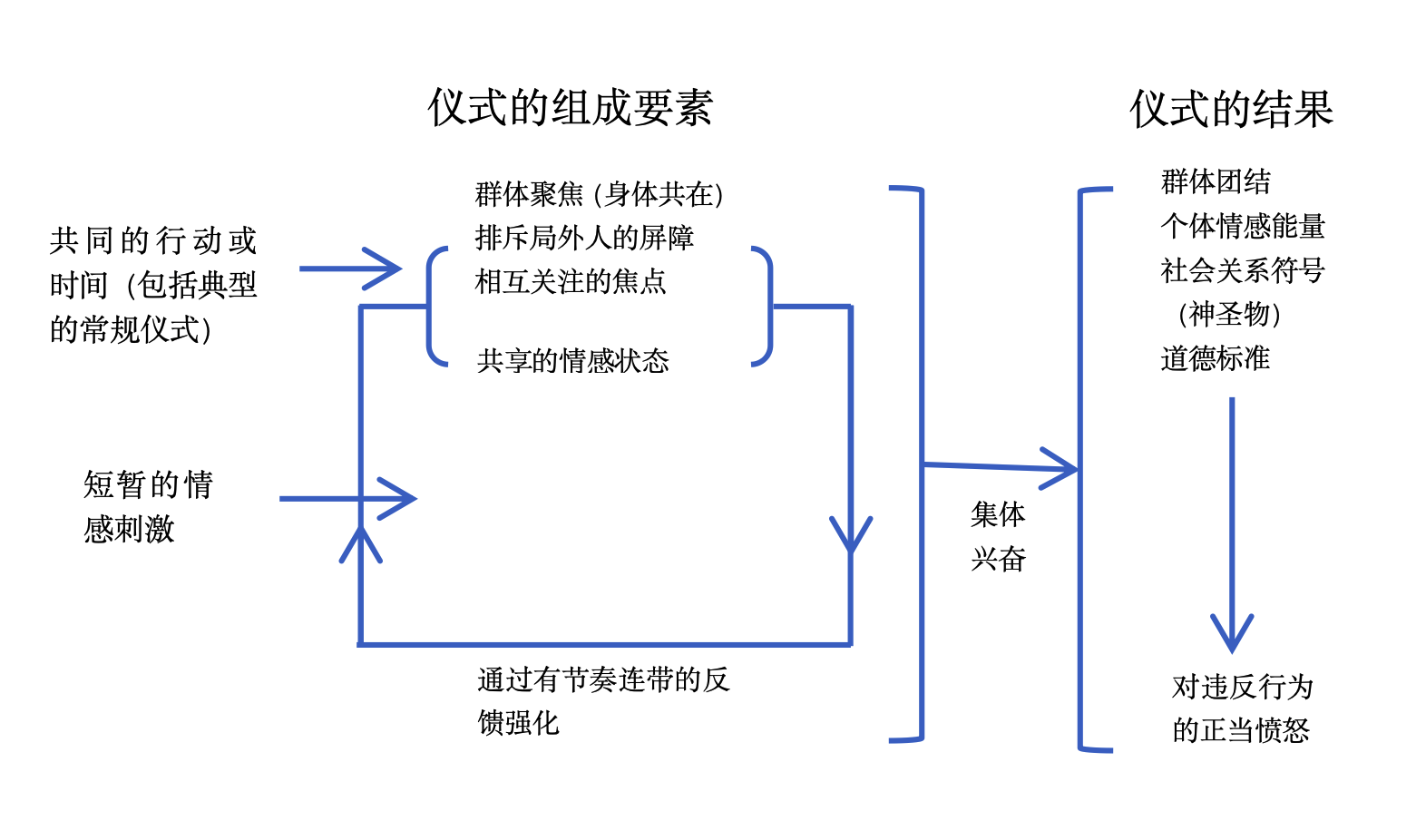

在社交媒體普及之前,潮玩的傳播遵循著“中心-邊緣”模式。潮玩資訊的發佈權掌握在少數權威中心手中,如潮流雜誌的編輯、藝術評論家或知名設計師本人。受眾通過閱讀雜誌、觀看電視節目或參觀線下展覽來被動地接收關於潮玩的資訊,這種傳播路徑是單向、線性且緩慢的。同時,潮玩資訊的傳播範圍和速度受到物理媒介的嚴格限制,導致潮玩的普及範圍很小,能夠接觸到的受眾也很少,潮玩的商業化擴張受到了很大影響。90年代末、2000年代初,Kaws在東京街頭塗鴉、開辦個人展覽、與當地的街頭品牌合作、開設自己的品牌與門店......柯林斯認為一場完整的互動儀式由四種主要要素組成並最終形成四種結果,分別是虛擬在場的身體聚焦、對外設限的屏障、共同關注的互動焦點、情感共用的集體狂歡。這四種要素組成並進行互動的結果就是群體的團結、情感能量的生成、群體符號的產生、群體道德感的產生(圖1)[7]。這一時期的潮流玩家們通過身體在場進行交流,形成的群體界限獨特性、隱私性和認同感更強,通過相互關注的焦點——潮玩,玩家們產生情感共鳴,集體興奮後形成潮玩群體文化,並加深了彼此之間的情感聯繫和群體認同感,激發與傳遞潮流玩家個體的情感能量,潮流玩家們在互動中積累和運用潮玩的符號資本。

圖1 互動儀式鏈示意圖

Kaws的藝術始於街頭,通過被“惡搞”過的海報和看板帶來線下視覺衝擊,形成街頭文化愛好者的社交話題,依賴口口相傳實現初始傳播。Kaws和多個品牌進行合作,通過線下管道流通,實物成為承載品牌符號的移動媒介,觸達街頭文化核心圈層。在這種模式下,潮流由“中心”定義,然後向“邊緣”的普通消費者擴散,消費者幾乎沒有參與和影響潮流走向的能力,只能被動接收,圈層也因此相對固化。

(二)互動共生:社交媒體時代的“網路化”傳播

進入20世紀90年代末,社交媒體的崛起顛覆了傳統媒介時代的單向傳播模式,為潮玩構建了一個去中心化、高互動、病毒式傳播的全新模式。社交媒體帶來的“去中心化”為潮玩群體的破圈創造了條件,玩家在社交平臺上尋找和吸引同質化群體,打破傳統媒介時代原有的圈層,進行新的不受地理空間限制的圈層化傳播,潮玩的審美差異成為不同圈層群體形象“標籤化”的符號。同時,盲盒玩家的網路資本與線下資源互動聯通,加速了盲盒潮玩網路化傳播和產業化發展[8]。在小紅書、抖音、Instagram等平臺上,用戶不再是資訊的被動接收者,而是內容的積極創造者。大量的“開箱測評”“曬單分享”“娃屋搭建”乃至“改娃”等UGC內容,極大地豐富了潮玩的情感附加值。每一次分享都是一次對產品價值的再確認和放大,將原本屬於私人的消費體驗轉化為公開的社交表演。

同時,KOL和KOC成為新的潮流策源地,他們通過種草內容,能夠迅速在特定圈層內製造爆款,並引發模仿和跟風效應。明星的無意或有意展示,更是能瞬間引爆全球範圍內的關注度,其傳播效率是傳統媒體無法比擬的。還有社交媒體的演算法推薦機制,使得潮玩資訊能夠精准地推送給潛在的興趣用戶,極大地加速了“入坑”過程。同時,點贊、評論、轉發等數據回饋機制,也讓品牌方能夠即時監測市場熱點和用戶偏好,從而進行快速的行銷策略調整,形成一個高效的閉環。這一時期,潮流玩家們通過互聯網實現了身體“虛擬在場”替代傳統的身體在場,打破了空間與時間的局限,群體的界限變得更加模糊,共同關注的焦點也更加多樣化。在虛擬空間中進行頻繁的互動,更容易形成情感共鳴,產生集體興奮,情感聯繫變得更加緊密,增強了群體認同感。同時,線上身份的匿名性讓潮流玩家更加敢於去表達情感、發表見解,情感能量的激發變得更加容易,傳遞更加迅速。潮流的符號資本經過互聯網的傳播被無限放大,甚至產生類似Labubu這樣的全球狂歡現象。

(三)線上與線下的融合:全場景體驗的構建

潮玩的線上熱度需要通過線下體驗來沉澱和昇華。羅伯特·斯考伯和謝爾·伊斯雷爾在《即將到來的場景時代》中提出,場景是基於大數據、移動設備、社交媒體、感測器和定位系統五種技術力量,對用戶的時間、地點、行為、社交等要素的整合。場景的精准構建,讓資訊和服務能夠在合適的時間、地點,以合適的方式觸達用戶,極大地提升了用戶體驗的深度和廣度。泡泡瑪特等品牌通過精心佈局,打通了線上社區與線下實體空間,搭建了沉浸式的文化消費場景。品牌線下門店的選址策略極具象征意義,例如開設在高端購物中心的核心位置,甚至與奢侈品牌為鄰,是提升品牌價值的捷徑。此外,遍佈各地的潮玩自動販賣機、主題快閃店將虛擬社區擁有共同愛好的用戶聚集到物理空間,通過共同的排隊、購買和交流行為,進一步強化了用戶的品牌忠誠度和社群歸屬感,完成了從線上共鳴到線下狂歡的閉環。同時,通過投放自動販賣機和快閃店的方式能夠低成本測試該位置是否適合開設店鋪,選取銷售量較大的位置開設品牌店鋪,在一定程度上更夠擴大品牌的影響力。場景的精准構建,讓資訊和服務能夠在合適的時間、地點,以合適的方式觸達用戶,極大地提升了用戶體驗的深度和廣度。

三、鏡中的自我:潮玩消費與青年文化代際變遷

(一)代際文化圖譜:從80後、90後到Z世代的精神需求演變

不同代際的青年因其成長背景、媒介環境和核心價值觀的差異,與潮玩形成了不同的關係模式。我國80後作為改革開放後成長起來的一代,經歷了從集體主義到個人意識覺醒的轉變。對於他們來說潮玩消費是一種對童年缺失的補償,或是反叛精神在消費領域的延續。90後成長於市場經濟深入和互聯網普及的時代,個體化傾向更為顯著,他們熱衷於通過圈層文化來表達自我,潮玩對他們而言,是重要的社交工具和身份標籤。作為數字原住民,Z世代在社交媒體構建的虛擬世界中長大,他們對情感連接和精神慰藉的需求更加迫切。像Labubu這樣充滿情感表達能力的潮玩IP,成為了他們表達情緒、進行情緒共振的理想媒介,其陪伴價值甚至超越了收藏價值。比起實用至上的消費觀念,青年群體更注重通過新鮮的、輕鬆的消費方式減壓和取悅自己,得到物質和心靈的雙重滿足[6]。

(二)情感消費的凸顯:“悅己”與“精神搭子”

隨著經濟發展和泛娛樂化現象的擴張,“為情感買單”成為青年人新時代消費趨勢之一。情緒價值甚至超越獨特性,成為這個時代青年人共情式消費的決策按鈕。正如蔡鈺在《商業參考》中所言,情緒價值就是用戶為了獲取某種情緒和感受,而願意支付的價值。泡泡瑪特CEO王寧曾提出,未來會有越來越多的年輕人更加關注情感類的、非剛需的消費。潮玩IP的主力消費群體即青年群體,社會生活的挫敗感和話語權的不足使其產生對當下生存環境的焦慮與未來個人發展的迷茫。他們急需獲得某種精神安慰,產品的情緒價值在其消費動因中成為重要部分[9]。

潮玩消費的內核,已發生從物質佔有到情感滿足的深刻轉向,成為一種典型的“情緒消費”,核心在於“悅己”——為自己的快樂和精神滿足買單。在現代社會快節奏、高壓力的背景下,潮玩提供了一種低成本、易獲得的精神慰藉。消費者將Labubu視為“精神搭子”,在與這個不完美的形象互動中,自身的焦慮、孤獨和不安全感得到了安撫和釋放。潮玩帶來的情感價值,是其能夠深度綁定年輕消費者的根本原因,它不再是一個冰冷的物件,而是一個被賦予了生命和情感的陪伴者。

(三)身份認同的建構:作為社交貨幣的潮玩

在社交媒體時代,潮玩憑藉其獨特的視覺形象和稀缺性,已演變為一種重要的社交貨幣。潮玩玩家在社交媒體平臺上發佈視頻和進行互動評論進行自我形象的呈現和建構,同時,社交媒體的視覺化傳播營造了臨場感和在場感,相似的審美趣味在互動交流中找尋歸屬感,形成一些特定的話語表達方式,逐步形成關於玩家群體想像的共同體。同時,用戶往往不局限於一種固定的身份和形象,通過換娃和組娃等行為塑造多元化的虛擬形象,在網路空間有選擇性地展演,形成多個情感連接點,增加群體歸屬感[8]。擁有一個稀有款或隱藏款,就如同獲得了一張進入特定圈層的門票,能夠迅速帶來其他成員的認可和羡慕。這種由潮玩承載的符號價值,已經超越了其使用價值,成為青年在數字世界中進行自我呈現和身份認同的關鍵道具。

四、全球的迴響:跨文化傳播與青年情緒共振

(一)審美跨越,非典型符號的全球吸引力

在社會認同理論中,內群體標識是人們如何根據內部群體或外部群體成員身份來定義和標識自己或他人的基本過程,它是形成內群體認同的基礎[10]。消費時代下,青年群體往往通過消費行為來定義、塑造自我身份特徵,消費品成為識別同類的一種內群體標識。不同於典型符號的形象,Kaws將兩個看似不相干的元素——米老鼠與骷髏元素並置在一起,主要傳達了一種幽默、反叛、哀婉、孤獨的情感和態度,表達對當下社會文化的挑戰和質疑,以及對傳統藝術和商業文化的批判和顛覆,表達了對於生活中不可避免的孤獨、分離和失落等情感。Labubu的全球傳播,首先得益於其缺陷美學和叛逆可愛的形象設計——不對稱的眼睛、歪斜的尖牙,這種非典型的審美超越了傳統的審美標準,意外地獲得了跨文化的吸引力。在當前的全球青年文化中,存在一種普遍的、反抗標準化和擁抱不完美的潛在心態。Labubu的醜萌形象恰好與這種心態產生強烈共鳴,它傳達出不完美也是一種可愛,接納自己的“怪”是一種酷。

(二)多元策略,開拓潮流文化出海路徑

Kaws曾與優衣庫、Nike、AirJordan、Vans等大量青年群體喜歡的品牌進行跨界合作,引發全球消費世界與藝術市場的熱烈追捧,進一步促進了銷量與影響力。同時,還在多個國家的地標附近放置戶外雕塑,成為網紅打卡點。泡泡瑪特在行銷方面十分擅長“入鄉隨俗”,針對國外市場特點進行本土化行銷。例如,針對不同國家推出了新加坡魚尾獅款、泰國金絲服飾款、西班牙鬥牛士款等,精准適配不同地區的本土化審美需求,展示了IP強大的文化延展性,使其能夠巧妙地融入不同文化語境,實現無縫對接。2024年,Labubu入駐法國盧浮宮,推出了與《蒙娜麗莎》《維納斯》等名畫結合的限定款,引發熱議。此外,Labubu還與眾多青年群體感興趣的IP進行合作,例如迪士尼、海賊王、可口可樂等,通過聯名款建立國際化認知。在一次採訪中,泡泡瑪特相關負責人說,“這些合作幫助我們更快速地融入不同地區的文化。產品力即話題力,我們的產品本質上是在打造一個個可以讓消費者用來社交的話題。當產品在全球市場火爆,我們的IP也隨之成為一種跨越文化的通用語言,得到來自全球消費者的情緒共鳴。”[11]。

(三)情緒共振,全球化時代的共同精神需求

由於國際傳播受制於跨文化語境的差異性,情感捲入會帶來諸多不確定性的風險,訴諸情感或共情傳播可能會在文化隔閡與文化障礙中產生理解偏差,從而難以實現情感共鳴[1]。

潮玩之所以能夠超越國界、語言和種族,引發全球範圍內的“情緒共振”,最根本的原因在於它觸及了全球化時代青年一代共通的內心結構和精神需求,滿足了精神符號學中的“空框結構”——一種具有開放性和包容性的符號結構,受眾可以根據自己的理解和感受對其進行解讀和再創造,從而與符號產生更深層次的互動和情感連接。無論身處何種文化背景,當代青年都面臨著相似的挑戰——身份認同的焦慮、數字時代的孤獨感、對未來的不確定性以及對真實自我表達的強烈渴望。數字傳播超越了時空限制,並且提供了更豐富的情感表達符號,公眾可以通過點贊、評論、表情包等手段頻繁與他人進行情感互動[2]。潮玩,特別是像Labubu這樣充滿情感可塑性的符號,成為了一個完美的載體。它以一種非語言的、純粹視覺和情感的方式,為全球青年提供了一個共通的交流“世界語”,讓他們在對同一個潮玩的喜愛中,確認了彼此的存在和連接。

結語

潮玩的演進史是一部媒介技術與青年文化互構的微觀史詩。從Kaws依託畫廊和品牌聯名建立的精英符號體系,到Labubu借力社交媒體與盲盒經濟引爆的大眾狂歡,潮玩的每一次形態躍遷都深刻受制於媒介環境的變革。傳統媒介的“中心化”傳播塑造了文化稀缺性,而社交媒體的“去中心化”網路則催生了全民參與的情感共同體。同時,青年群體始終是這一進程的核心行動者,通過潮玩消費構建趣緣社群,將物質商品轉化為精神社交貨幣,其“悅己”訴求與情感投射,標誌著青年文化從集體身份認同向個體情緒價值的代際轉向。更具啟示性的是,潮玩成為中國文化出海的新範式——Labubu的“醜萌”美學打破文化隔閡,印證了非典型符號在全球化語境中的穿透力。潮玩的未來仍將隨媒介進化而流動,但不變的是,它始終是青年一代尋找自我、連接世界的情感載體。

如果你也想入手超萌Labubu,來抽抽一番賞平臺,把它們帶回家!

參考文獻

1.吳利鋒.用戶體驗設計的主要支撐理論探析[J].設計,2015,211(4):46-48.

2.麥克盧漢.理解媒介:論人的延伸[M].增訂評注本.何道寬,譯.南京:譯林出版社,2011:87.

3.林夏青.從審美資本主義視角看潮玩盲盒的流行——以泡泡瑪特為例[J].美與時代(下),2024,(06):42-45.

4.西美爾.時尚的哲學[M].費勇,等譯.北京:文化藝術出版社,2001:70.

5.BERNS G,MCCLURE S,PAGNONI G,et al.Predictability modulates human brain response to reward[J].Journal of Neuroscience,2001,21(8):2793.

6.曾昕.情感慰藉、柔性社交、價值變現:青年亞文化視域下的盲盒潮玩[J].福建師範大學學報(哲學社會科學版),2021,226(1):133-141,171-172.

7.[美]柯林斯.互動儀式鏈[M].林聚任,王鵬,宋麗君,譯.北京:商務印書館,2012.

8.範寧.遊戲·情感·狂歡:青年亞文化視角下的盲盒潮玩文化[J].視聽,2021,(09):168-170.

9.許鴻彬,江明.潮玩IP形象中的情緒價值設計研究——以“Molly”系列為例[J].時尚設計與工程,2024,(02):47-49.

10.白曉麗,七十三.群體中的親環境行為:社會認同過程視角[Z].心理科學,2022:439-445.

11.侯雋.中國潮玩“俘獲”全球消費者[J].中國經濟週刊,2025,(11):74-76.

12.吳飛,呂澄欣.全球共通:超越西方國際傳播的衝突範式[J].西北師大學報(社會科學版),2025,62(04):21-29.

13.劉佳,葛菲菲,王暢.亞文化圈層勢能與千億潮玩市場[J].國際品牌觀察,2021,(19):61-63.

14.新浪財經.泡泡瑪特:年營收破130億,從盲盒玩家到全球IP[EB/OL].https://cj.sina.com.cn/articles/view/3169695792/bcedb83001901bzt8,2025-3-31/2025-7-14.

15.環球.盲盒潮玩圈:社交貨幣熱背後的真實世界[EB/OL].http://www.xinhuanet.com/globe/20250709/d9a05474df0c4d0da2d7c4e5b9ee3130/c.html,2025-7-9/2025-7-14.

16.中研網.潮玩經濟行業現狀與發展趨勢分析[EB/OL].https://www.chinairn.com/hyzx/20250618/114347466.shtml,2025-6-18/2025-7-14.

17.財經銳見官.潮玩市場:從情緒經濟到千億藍海,Z 世代如何改寫行業未來?[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1835269667509290061&wfr=spider&for=pc,2025-6-18/2025-7-14.

18.中研網.2025潮玩經濟行業市場規模及未來發展趨勢預測分析[EB/OL].https://www.chinairn.com/hyzx/20250629/231203142.shtml,2025-6-29/2025-7-15.

19.人民論壇網.新時代青年精神需求的積極變化與主要特點[EB/OL].https://www.rmlt.com.cn/2024/0731/708736.shtml,2024-7-31/2024-7-15.